マーケット見通とポイント

「給料は上がったのに、むしろ生活はきつくなった」と感じる人が多いという。賃金の伸び率が物価上昇に追いついていないことが大きな要因だ。6月の実質賃金は前年同月比▲0.8%と、6カ月連続のマイナスとなった。このギャップの正体に迫る指標として「体感可処分所得」という新しい概念がある。可処分所得とは、給与などから税や社会保険料を差し引いた後に残る「使えるお金」のこと。春闘などによって賃上げが進み、名目ベースでは可処分所得も増えている。可処分所得と実際の家計支出の”感覚“を左右するのが物価だ。とくに食料品や日用品、光熱費など生活に直結する品目がここ数年で軒並み上昇したことで生活者は”肌で感じる物価“=体感物価を通じて、より強く負担を意識するようになった。

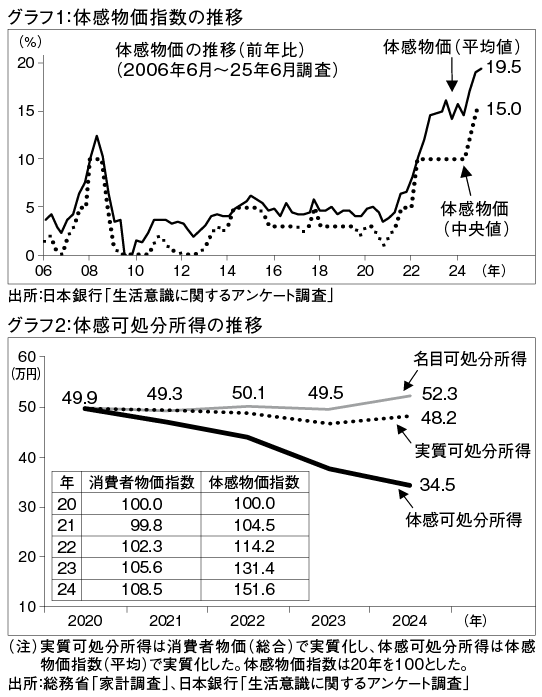

「生活意識に関するアンケート調査」は日本銀行が年4回実施している世論調査。この中で、生活者に「1年前と比べて、現在の物価は何%程度変わったと思いますか」という質問に対する回答がまとめられている。最新の25年6月調査の結果は、平均値でプラス19.5%、中央値はプラス15.0%だった(グラフ1参照)。一方、25年7月の消費者物価指数(総合)は前年比3.1%の上昇にとどまった。人々が感じる「体感物価」の上昇率は消費者物価指数を大幅に上回っているので、生活者が実感する物価上昇の負担感はより強まっていることがわかる。

自由に使えるお金を体感でとらえるため、名目可処分所得を「体感物価指数」で割り戻して算出したのが「体感可処分所得」だ。グラフ2をみると、名目可処分所得は20年の49.9万円から24年は52.3万円と増加している。しかし、これを従来の消費者物価指数で実質化した実質可処分所得は、24年は48.2万円と20年と比べると約1.7万円(3.4%)減少している。さらに生活者の実感に近い「体感物価指数」で実質化した「体感可処分所得」は、24年は34.5万円となり、20年と比べて実に15万円(30.9%)以上も減少している。実質可処分所得と比較しても、目減りは格段に大きく、名目上の手取りが増えても生活実感としては”自由に使えるお金“が大きく減っていることを意味している。7月に実施された参議院選挙では「物価と暮らし」が主要な争点となった。選挙を経て明らかになったのは、賃金が上昇しても多くの人々が依然として生活の苦しさを感じているという現実である。

家計部門が苦しいなかで、物価上昇で得をする経済主体がある。政府部門である。元東京大学教授で物価研究の第一人者として知られる渡辺努氏は、内閣府が開催した3月10日の経済財政諮問会議で「賃金・物価・金利の正常化〜第1ステージから第2ステージへ〜」と題して発言、「2%の賃金・物価上昇が続けば、政府は180兆円得をする」と報告した。政府債務は1100兆円ですべて名目値、政府債務の残存期間は9年、物価・賃金の上昇率がゼロ%から2%に上昇、金利は2%ポイント上昇するなど、一定の条件を置いて試算したもの。渡辺氏は「インフレ率ゼロ%の異常な経済では政府債務が過大になっていた。正常な経済への移行で本来のあるべき水準まで債務は減ったと解釈すべき」としている。ただ、今年の春闘では中小企業の賃上げが不十分だったことを例に挙げ、賃金と物価の好循環は正念場にきており、中小企業が価格転嫁できるような環境の整備が重要だと指摘。そして中小企業の賃上げのカギとなるのは最低賃金で、数年先までの最低賃金のパス(目安)を政府が決め、アナウンスすることが重要だとしている。渡辺氏は政府が得をする180兆円で大判振る舞いをするということではなく、中小企業の賃金上昇が価格に転嫁されることを支援するための財政的手だてや、生活が苦しい人へ支援への財源に180兆円を活用すべきだと主張している。こうした意見が政策に生かされるのか注目したい。

内需関連で業績が堅調な有料動画配信サービス関連銘柄に注目

米動画配信大手ネットフリックスが、26年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の全試合の独占放映権を取得した。国内で地上波の生中継がされない見通しだ。放映権が高騰し無料放送を前提にした現状の仕組みでは採算が取れないためだ。ただ、NHKや民放各社は報道目的での試合映像は放映でき、ニュースでは試合のハイライトを従来通り見られるようだ。海外ではスポーツはネット配信に主軸が移っている。

ネット広告やメディアなどを展開するサイバーエージェントは16年4月に開局した「ABEMA」がメディアとしての存在感を高めている。先行投資を行ってきたメディア&IP事業が今25年9月期より利益貢献を開始する。同社はネットフリックスと戦略的パートナーシップを締結するなど最高品質のコンテンツ作りに取り組むほか、IP事業の拡大も進めてきた。ゲーム事業ではバンダイナムコやサンリオと共同開発を推進。サンリオは複数キャラクターの人気が国内外で高まっており、業績への影響が注目される。サイバーは今25年9月期の営業利益660億円、前期比65%増の計画。

NTTグループのNTTドコモは25年に英スポーツ動画配信の「DAZN(ダゾーン)」や米プロバスケットボール協会(NBA)と相次いで協業した。同社によると、日本の潜在的なスポーツ視聴者層は約4000万人と市場の拡大余地は大きく、ビジネスチャンスとなりそうだ。 動画配信サービスを主力とするU‐NEXT HDは前25年8月期第3四半期累計の業績は、売上高と各段階の営業利益が同期間として過去最高を更新、進捗率もすべて75%超と好調に推移した。前25年8月期通期の営業利益は前の期比6.5%増の310億円と過去最高となったもよう。同社は独占配信作品や幅広いラインナップを有し、開拓余地が大きい国内動画配信市場でシェア拡大を図る方針だ。

(9月20日記)